多数人的选择:考上一所好大学,拿到一个好学位,找到一份好工作,挤进一个“好”的阶层。我们默认,这条路是唯一的。

是吗?

有一个人,没上过大学,家里也不富裕,居然造出了商用火箭。

他就是今天的主角——Peter Beck。

Beck来自南半球国家新西兰最南端的小镇——因弗卡吉尔。一个连“航天工业”这个词都不存在的地方。

这个Beck,非但没有大学学位,甚至在高中毕业时的“职业测评”中,被系统判定为“不合格” 。

然而,就是这个“学徒工”出身、被教育系统“判了死刑”的家伙,在2006年创办了 Rocket Lab(火箭实验室)公司。

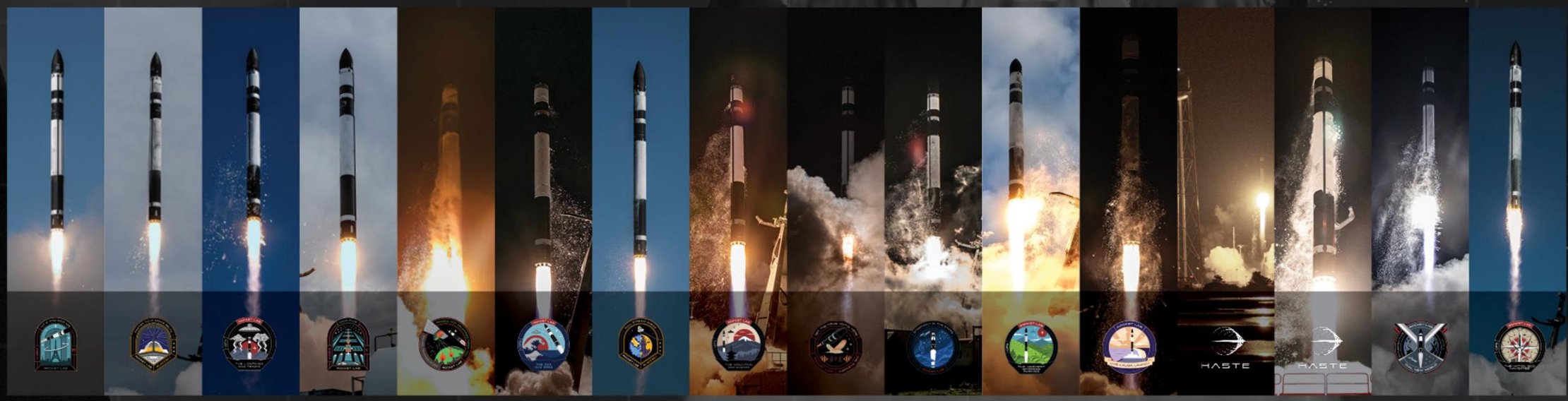

今天,Rocket Lab 是全球发射频率第二高的商业火箭公司 ,是美国军方和 NASA 的核心合作伙伴,是这个星球上唯二能和 Elon Musk (SpaceX)、Jeff Bezos (Blue Origin) 掰手腕的商业航天巨头 。

为什么Peter Beck能做到?请看。

1、热爱

我们总喜欢把“热爱”挂在嘴边。

“我热爱音乐”、“我热爱写作”、“我热爱太空”。

然后呢?你“热爱”音乐,就买了昂贵的耳机。你“热爱”写作,就收藏了100篇“写作课”。你“热爱”太空,就追了马斯克的每一次发射直播。

发现问题了吗?你的“热爱”,本质上是一种“消费”。

而Beck向我们展示了另一种“热爱”,我称之为:“生产级热爱”。

1.1 “点燃”与“灌输”——家庭环境的真正价值

Beck 的“生产级热爱”源于他的家庭。但他家庭给他的,不是“金钱”,而是一种“思维模式”。

Beck 出生在因弗卡吉尔,他的父亲 Russell Beck 是一名博物馆馆长、宝石学家,同时,他还有一个身份——“望远镜工程师” 。

Beck 最早的记忆,是三四岁时,父亲带他站在院子里,指着划过夜空的星星。他的父亲对他说:“看,每颗星星都可能是一颗行星,那些行星上,可能也有人正在抬头看着你。”

这个故事,在很多传记里被当做“温馨的启蒙”。但在我看来,这是一种“思维的灌输”。

这种“耳濡目染”是致命的。它在小 Beck 的脑子里植入了一个“操作系统”:这个世界上所有的好奇,最终都必须通过“工程”和“动手”来解答。

“热爱”如果不能导向“创造”,就是一种“娱乐”。

1.2 “职业测评失败”

于是,Beck 的青少年时期,就成了这种“生产级热爱”的“演练场”。

他没有去刷题,而是痴迷于“拆解”和“魔改”。

他和他的兄弟们,在自家车库里,疯狂地给家里的老式 Mini 汽车改装“涡轮增压” 。他对“火箭”着迷 ,并且一定要把它推到性能的极限。

这种“痴迷”,让他在“传统系统”里格格不入。

最戏剧性的一幕发生在他的高中。在一次职业评估测试中,他“挂科”了 。

为什么?

因为当系统问他“你想做什么”时,他给出的答案太“明确”了:“我只想制造火箭” 。

这个“系统”的设计,是为了“筛选”和“分配”合格的“螺丝钉”。所以,当一个“发动机”出现时,系统的第一反应是“报错”,是“不合格” 。

“系统”希望你成为一个“全面发展”的“好学生”。而 Beck 从一开始,就是一个“尖锥”——他所有的能量,都指向一个“点”。

1.3 “反常识”的选择:为什么是“学徒”而不是“大学生”?

高中毕业,他做出了第一个“反常识”的决定。

他没有申请大学。

在1995年,17岁的他离开学校,跑到丹尼丁市,在一家公司当了一名学徒。

这家公司叫 Fisher & Paykel(斐雪派克,后被中国海尔收购)。

它是干嘛的?造火箭的吗?

不。它是新西兰乃至全球顶级的“白色家电”制造商 。对,就是造冰箱、洗衣机、洗碗机的那家公司。

一个“梦想是制造火箭”的少年,跑去“家电厂”当学徒?

这恰恰是 Beck 思想“早熟”的可怕之处。

他说,他的计划是先去当学徒,掌握一门“手艺”,然后再去上大学。他认为:“一个兼具良好实践和理论背景的工程师,才是一个真正牛的工程师。”

他选择的工种,叫“工具和模具制造”。

为什么?

“因为这个工种所要求的‘精度’,能给我制造火箭和火箭发动机所需要的‘技能’。” Beck 清楚地知道他要什么。他要的不是一张“学位证书”,他要的是“制造精密部件的能力” 。

他去斐雪派克,不是去“打工”的。他是去学手艺的。

他把这家全球家电巨头,当成了自己的“付费实验室”。他付出的“学费”,就是他的“劳动”。

大多数人花了四年(甚至更久)的时间,拿到了“学位”,却始终不知道自己到底掌握了什么“手艺”。

2、杠杆

我们谈论“杠杆”。有人说,金钱是杠杆,人脉是杠杆,学历是杠杆。

没错。但 Peter Beck 给我们展示了一种更底层、更强大的“杠杆”:找到一个“纵容”你成长的“系统”,然后“黑”进这个系统,把它变成你的“私人孵化器”。

对 Beck 而言,这个“系统”,就是斐雪派克。

2.1 从“学徒”到“黑客”:把公司车间变成私人实验室

Beck 在斐雪派克的生活,是“双面”的。

白天,他是一名模范学徒,很快因表现优异被提拔到了产品设计和分析部门。

夜晚,他化身“疯狂科学家”。

他利用公司的先进设备、昂贵的材料(比如钛合金),在车间里“加班”,为自己制造火箭发动机。

一个18岁的年轻人,能接触到世界一流的机床、材料和设计软件,还有比这更奢侈的“实验室”吗?

他用这些“杠杆”,制造了一系列“丧心病狂”的玩意儿:

- 一辆“火箭自行车”

- 一双“火箭溜冰鞋”

- 一个“喷气背包”

同事们都觉得这小子“疯了” 。

管理层呢?他们是“默许”的。根据 Beck 和他同事的访谈,管理层对他的“私活”“睁一只眼闭一只眼” 。

他们唯一禁止的是——“Peter,你不准在公司的场地上制造火箭推进剂!”

为什么?

因为这是一场“双赢”的“价值交换”。

Beck 为公司贡献了他“远超学徒水平”的工程才华;作为回报,公司为他提供了“孵化器”的服务和“试错”的宽容 。

他“黑”进了这个系统,把它变成了自己的“成长加速器”。

2.2 “火箭自行车”的“路演”

这其中,最高光的时刻,莫过于那场“火箭自行车”演示。

你以为这只是年轻人的“炫技”?这是 Beck 人生中的第一次“融资路演”。

听听 Beck 自己的描述:

“我给斐雪派克的董事会做了一场火箭自行车演示。我不确定他们是否完全预料到了接下来会发生什么。”

“他们(董事会成员)就站在停车场上。我穿上我的工装裤,戴上我的自行车头盔,然后……‘轰’的一声,以每小时100英里(约160公里)的速度,从他们面前呼啸而过。”

他的同事回忆得更“惊悚” 。他说,Beck 在测试时“差点撞上一个集装箱”,“我们都不知道他打算怎么停下来”。

他还骑着这辆车,在丹尼丁市的主干道上公开表演,上了当地新闻。

这仅仅是“炫技”吗?

不。他“路演”的对象,是“资本”和“权力”的持有者——董事会。

他展示的不是“自行车”,他展示的是三样东西:

- 工程能力: 我能造出这玩意儿。

- 胆识魄力: 我敢骑着这玩意儿。

- 执行力: 我说到的,我做到了。

他用这种“Show, Don't Tell”的极致方式,向“系统”的掌控者证明了自己的“价值”。他换来了管理层未来对他更大胆实验的“默许”和“信任”。

2.3 比造火箭更重要的事:“家电思维”的植入

Beck 在斐雪派克学到的,仅仅是“精密工程”的手艺吗?

不。他被植入了一套比“手艺”重要一万倍的“思维模型”,我称之为——“家电思维”。

斐雪派克是一家全球电器制造商 ,这种公司的“核心竞争力”是什么?

不是“造出一台冰箱”。

而是“如何以极低的成本、极高的可靠性、极大(百万台)的规模,量产复杂的机器?”

这就是“家电思维”的精髓:成本、可靠性、规模化。

这成为了Rocket Lab 后来“掀翻”整个航天业的“屠龙之技”。

2.4 最后的拼图:在新西兰皇家研究院(IRL)的“进修”

在斐雪派克“满级毕业”后,Beck 并没有停止。

2001年到2006年,他跳槽到了一家政府背景的“新西兰皇家研究院”(IRL)。

他在这里专注于先进复合材料、智能材料和超导体。

在 F&P(斐雪派克): 他掌握了“家电思维”(规模化、低成本、可靠性)。

在 IRL(研究院): 他掌握了“新材料”(尤其是先进复合材料)。

现在我们来做一道“连线题”。

“家电思维” + “先进材料” = ?

答案是:Rocket Lab 的“电子号”(Electron)火箭。

我们来看看“电子号”的“心脏”——卢瑟福发动机。

它为什么是革命性的?不是因为它推力大(它很小),而是因为它彻底违背了“航天常识”:

-

电动泵(Electric-pump-fed):

航天思维: 火箭发动机的燃料泵,必须用“燃气涡轮”驱动。这东西极其复杂、昂贵、精密。

Beck 的“家电思维”: 驱动一个“泵”?这我熟啊。用什么涡轮?直接用电池和电机不就行了? 这不就是一个“大功率吸尘器”马达的升级版吗?简单、成熟、成本低! -

3D 打印(3D Printing):

航天思维: 发动机部件必须精密锻造、手工焊接,一个发动机需要“老师傅”花几个月才能“攒”出来。

Beck 的“家电思维”: 搞那么麻烦?我要的是“规模化量产”。所有主要部件——燃烧室、喷射器、泵、阀门——全部用 3D 打印!

结果是:传统发动机制造周期是“月”,卢瑟福的制造周期是“天”(24小时打印 )。 -

全碳纤维箭体(Carbon-composite):

航天思维: 火箭必须用金属。

Beck 的“IRL 思维”: 用什么金属?直接用我在 IRL 玩剩下的“碳纤维复合材料”。更轻、更坚固、制造成本更可控。

Peter Beck 根本不是在“造火箭”。

他是在用 F&P 学到的“规模化制造逻辑” 和 IRL 学到的“新材料” ,对“造火箭”这件事,进行了一场“降维打击”。

他压根没上过大学。所以,他根本没有传统航天工业那些“学术包袱”和“路径依赖”。

他那“不去上大学”的“劣势”,反而成了他“颠覆行业”的“最大优势”。

3、朝圣

2006年,Beck 认为自己“学成出师”了。他要去“朝圣”。他要去投奔那些他从小仰慕的“神殿”—— NASA、波音、洛克希德·马丁 。

3.1 “朝圣之旅”,还是“祛魅之旅”?

2006年,一个绝佳的机会来了。

他的妻子 Kerryn(也是一名工程师 ),获得了去美国出差一个月的机会 。Beck 立刻辞掉了皇家研究院的“铁饭碗”工作 ,跟着老婆飞到了美国。他把这次旅行称为——“火箭朝圣”。

接下来的一个月,他像个“信徒”一样,跑遍了所有他能想到的美国航天公司和政府机构 。

他天真地以为,他那些“惊世骇俗”的实验——那个时速160公里的“火箭自行车” ——足以打动这些“神殿”的“守门人”,至少,换来一个“实习机会” 。

结果呢?

他被多家公司的保安,“护送”出了大楼。

为什么?因为在“守门人”眼里,他就是个“疯子”。

“你从哪来?”“新西兰。”(一个不存在航天工业的国家 )

“你哪个大学毕业的?”“我没上过大学。”

“你的成果呢?”“这辆火箭自行车……”

他是一个彻头彻尾的“局外人”。

3.2 从“被驱逐”到“顿悟”

这次“朝圣之旅”,以“被神殿驱逐”而告终。

这是 Beck 人生中最重要的一次“认知升级”——我称之为“祛魅”与“顿悟”。

就在他被一家家公司“请出大门”的间隙,他发现了一个“惊人”的事实。

他意识到,这些“神殿”里的“业内人士”,虽然顶着“博士”、“专家”的头衔,但他们……“全都走错了路”。

他发现:没有人在做他认为最重要的事情。

什么事?

为“小型卫星”提供“专属”的、“低成本”的发射服务。

在2006年,整个航天工业都痴迷于“更大、更强、更贵”的火箭。

那些价值几百万美元的小型卫星(SmallSat)怎么办?

“搭便车”(Rideshare)。

你想发射一颗小卫星,你得排队。等一颗“大火箭”有多余的“空座”,你才能“挤”上去 。

你不能决定时间。

你不能决定轨道。

你甚至要等上好几年 。

这是一种“没有尊严”的“卖方市场” 。

Beck 顿悟了。

他本想“加入”这个行业,却发现这个行业“病”了。

他意识到,“被神殿拒绝”是天大的好事。因为“神殿”本身就是一座“监狱”——一座由“路径依赖”、“客户锁定”和“行业教条”构成的监狱。

而他,这个“局外人”,因为“一无所有”,反而拥有了“最清晰的视野”。

3.3 两个关键人物:确认“可能性”和“市场”

在这次“祛魅之旅”中,他遇到了两个关键人物,最终点燃了他的“创业之火”。

第一个人:Ky Michaelson

在明尼苏达州,他拜访了这位“传奇人物”。Ky Michaelson 是谁?第一个将火箭送入太空的“平民” 。他证明了,“平民也能干成” 。

第二个人:Mark Rocket(马克·火箭)

在美国洛杉矶的一次航空航天会议上,他遇到了 Mark Rocket 。他是新西兰一个成功的互联网企业家 。他热爱太空到了把自己的姓氏(Stevens)合法地改成了“Rocket”(火箭)。他证明了,“真的有(像我一样疯的)人,愿意为这个‘梦想’掏钱” 。

3.4 回国创业:“我要自己干”

2006年的“朝圣之旅”,是一个完美的“闭环”。

Beck 以一个“求职者”的身份出发,以一个“创业者”的身份归来。

他一回到新西兰,第一件事,就是辞掉工作 。

2006年6月,他注册了“Rocket Lab”公司 。

他没钱。怎么办?

他开始给那个刚认识的Mark Rocket打电话。

“嘿,我是 Peter Beck,我们在洛杉矶见过。我是那个造火箭自行车的。我想在新西兰造火箭,你愿意投资吗?”

Mark Rocket真的投资了。他成了 Rocket Lab 的“种子投资者” 。

在公司成立初期,Beck 是“大脑”,Mark Rocket 是“钞票”。两人一度 50/50 控股 。

“局外人”的“创业之旅”,正式开始了。

4、正名

你现在是一家“火箭公司”的 CEO 了。账户里有了 Mark Rocket 的第一笔“种子轮”。

但你依然一无所有。你没有客户,没有履历,没有“美国国家队”背景。

你该如何“启动”?

Beck 的选择是:先不考虑赚钱。集中所有资源,干一件“大事”,一件足以“震动”世界的大事。

4.1 Ātea-1:“不为赚钱,只为正名”

从2006年到2009年,Rocket Lab 的_唯一目标,就是 Ātea-1 火箭 。

Ātea,在毛利语中,是“太空”的意思 。

这枚火箭,高6米,重60公斤,是一枚“亚轨道探空火箭”。

就是它“够不到”轨道,它会飞上去,然后再掉下来 。这种火箭,本身不怎么赚钱 。

但 Beck 压根不在乎它“赚不赚钱”。他在乎的是另一件事。

2009年11月,在新西兰的大水星岛,Ātea-1 点火升空,成功越过了100公里的“卡门线”。

成了。

一夜之间,所有的媒体都“疯”了。

Rocket Lab 获得了一个“价值连城”的“Title”:

“南半球第一家进入太空的私营公司。”

Ātea-1 这枚火箭的唯一目的,就是为了获得这个“Title”。

这个“Title”,就是 Beck 递给全世界的一张“信任状”。

他等于在说:“嘿,NASA,嘿,美国国防部,嘿,硅谷的VC们!看到没?我们这群来自新西兰的‘乡巴佬’,真的把东西送上太空了。现在,你们愿意‘正眼’瞧我们一眼了吗?”

4.2 “生命中不能承受之轻”

Ātea-1 的“一声巨响”,效果立竿见影。

2010年,美国政府(作战响应空间办公室,ORS)真的找上门了。他们给了 Rocket Lab 一份“研究合同” 。

这份合同,金额不大 ,但“意义”非凡。它让 Rocket Lab 活了下来,并且拿到了“美国军方”的“背书”。

但“高光”也就到此为止了。

从2009年(Ātea-1 发射)到2013年,是 Rocket Lab 的“静默期”。

这是创业的“死亡谷”。

第一次成功(Ātea-1)的“兴奋剂”效应过去了,但真正的“商业产品”(电子号 Electron)还遥遥无期。

Mark Rocket 的“种子轮”烧得差不多了。公司靠着政府的“研究合同” 和一些零星的早期投资苦苦支撑。

Beck 当时也很“迷茫”。他知道“小火箭”是未来,但他不知道“钱”从哪里来。

4.3 引爆点:一场“不可能”的融资

到2013年,Beck 意识到,不能再“小打小闹”了。

“亚轨道”是“小学生的玩具”,“轨道”(Orbital)才是“真正的游戏”。

他决定,启动“电子号”(Electron)轨道火箭计划。

这意味着,他需要巨额的资本。新西兰的“小池塘”已经养不活他这条“鲨鱼”了。

他必须去“大海”——他必须回到那个曾经“驱逐”他的地方。

他必须去硅谷。

2013年,Beck 再次飞往美国。这一次,他不是“朝圣”的“求职者”,而是“要钱”的“创业者”。

这比“求职”更难。

Beck 后来回忆说:“在那个年代(2013年),你走进硅谷的 VC 办公室,说你要造火箭,这是投资人最不想听到的话” 。

“今天,你可以轻松地在硅谷为一家火箭公司筹集数亿美元。而我当时,只试图筹集区区 500 万美元,人们都觉得我疯了。”

“一个来自新西兰的疯子,没有大学学位,没有航天背景,在一个不存在航天工业的国家,说要造火箭?这听起来就像一个‘骗局’。”

然而,他“撬动”了硅谷最“传奇”的投资人之一。

5、硅谷

融资的本质是“价值交换”。

但当你一无所有,只有一个“疯狂的梦想”时,你拿什么去“交换”?

Peter Beck 的这场 A 轮融资,堪称“教科书”。

5.1 “钩子”:解决投资人的“另一个”问题

Beck 当时并没有“广撒网”。他异常“挑剔”。他只锁定了三家想合作的硅谷 VC。

其中最“大牌”的,就是 Khosla Ventures (KV) 。它的创始人,是 Vinod Khosla(维诺德·科斯拉),硅谷“教父级”的人物 。

Beck 为什么“盯”上了 Khosla?

因为他做足了“功课”。他发现了一件“机密”:

投资人KV“碰巧” 投资了另一家“明星创业公司”——SkyBox Imaging(一家微型卫星公司 )。

而 SkyBox 当时正面临“生死存亡”的“巨大痛点”:他们的卫星造好了,但“发射”不出去!他们就像那个“搭便车”的可怜虫,被“大火箭”公司折磨得死去活来。

Beck 走进了KV的办公室。他面对的,不是一个“普通的 VC”,而是一个“正为‘发射’愁得睡不着觉的客户”。

Beck 的“Pitch”(路演)根本不是:“我的火箭很牛,请你投资我。”

他的 Pitch 是:“嘿,Vinod。我听说你家的 SkyBox 快被‘发射’搞死了?我,就是那个能解决你‘大麻烦’的人。”

这根本不是“融资”。这是“精准营销”。他卖的不是“梦想”,他卖的是“止痛药”。

5.2 执行力

Khosla 这边,接待他的人叫 Sven Strohband。

Sven 是 Khosla Ventures 的合伙人兼 CTO(首席技术官)。他不是“金融男”,他是“技术大牛”。

Sven 后来回忆了 2013 年他与 Beck 的“第一次接触” 。

Beck 开始“推销”他那套“家电思维”——尤其是他那个“离经叛道”的“电动泵”发动机系统 。

Sven 听完,半信半疑。这个想法太“野”了。

于是,Sven 给他出了一个“终极考验”。

Sven 说:“Peter,我听不太懂你这个‘泵’。这样吧,我在阿拉巴马州亨茨维尔市(NASA 马歇尔太空飞行中心所在地)有几个 NASA 的朋友,他们是全美国最懂‘泵’的专家。你去,让

他们‘验证’一下。”

这是一个“高明”的“测试”。

Peter Beck 是怎么回答的?

Sven Strohband 在后来的采访中,用“震惊”的语气回忆道:

“我(Sven)认为,Peter 在接下来几个小时内,就已经在飞往阿拉巴马州的飞机上了。”

这!就是“执行力”!

大多数人,会把“Sven 的建议”当成一个“待办事项”。

而 Beck,把“Sven 的建议”当成一个“即时指令”。

他真的飞了过去。NASA 的专家们看了他的设计,给 Sven 打电话说:“嘿,你从哪找来的这个新西兰小子?他这个‘泵’……是个非常聪明的想法。”

Sven Strohband 彻底“投降”了。

他后来承认,真正打动他的,不是那个“泵”。

而是那个“几小时内就登上飞机”的人。

KV决定,领投 Rocket Lab 的 A 轮融资。500 万美元,到账了。

5.3 “美国公司”:一个必要的“投名状”

拿钱,是要“代价”的。

KV的“条件”是:Rocket Lab 必须成为一家“美国公司”。

2013年,就在获得 KV 投资的同一年,Rocket Lab 将公司注册地从新西兰,迁到了美国加州的亨廷顿海滩。

原来的“新西兰公司”,变成了“美国总部的全资子公司”。

这是“背叛”吗?

不。这是“成大事”的“必要妥协”和“绝对理性”。

为什么?

监管: “火箭技术”在美国被视为“武器”。它受到“国际武器贸易条例”(ITAR)的严格管制。

如果 Rocket Lab 是一家“新西兰公司”,它就永远无法合法地使用美国技术、雇佣美国人才、服务美国客户。

市场: 谁是“火箭发射”最大的“金主”?美国政府、美国军方、NASA。他们(几乎)只采购“美国公司”的服务。

资本: 只有美国的资本市场(纳斯D克),才能支撑 Rocket Lab 未来数十亿、上百亿的“烧钱”游戏。

Beck 交出了“国籍”这个“投名状”,换来了进入“全球牌桌”的“入场券”。

6、系统

钱,到账了。

现在,你必须真正造出那枚“不可能”的火箭——电子号。

你该怎么做?去 NASA 门口“挖人”吗?去波音、洛马“高薪聘请”那些“资深专家”吗?

Peter Beck 的选择,再一次“反常识”。

6.1 Beck 的“反向招聘”:“我们不要航天专家”

Beck 在一次采访中,说出了他“成功”的“最大秘诀”:

“我们(早期)雇佣的人里,几乎没人有航天背景……这,就是(我们成功的)魔法的一部分。”

造火箭,不要“航天专家”?

听听 Beck 的“第一性原理”:

“因为(没有航天背景),所以我们没有‘预设’的做事方式。我们从第一性原理和最新技术出发,只问一个问题:‘解决这个问题的最佳方法是什么?’”

“这迫使我们重新思考了一切。”

在“颠覆性创新”中,“专家”的价值是“经验”,但“经验”的 B 面,是“教条”。

在旧行业里,“经验”是你的“资产”;但在新行业里,“经验”是你的“负债”。

Beck 要的,不是一群“满脑子条条框框”的“老专家”,他要的是一群“聪明、能干、没有被污染”的“白纸”。

他要的,是“家电工程师” ,是“材料学家”,是“软件工程师”。

他可以亲自在这些“白纸”上,画出那张“家电思维”的“全新蓝图”。

6.2 卢瑟福发动机:一台“家电化”的太空引擎

这群“乌合之众”,在“家电思维”的指引下,造出了“卢瑟福”发动机。

电动泵(来自“吸尘器”的灵感 )

3D 打印(来自“规模化量产”的执念)

传统发动机是“手工艺术品”,卢瑟福是“工业品” 。

Beck 在这个过程中,扮演了什么角色?

他既是 CEO(首席执行官),也是 CTO(首席技术官)。他是一个“极度亲力亲为”的“首席工程师”。

他不是在“管理”公司。他是在“设计”公司。

6.3 在新西兰“创造”一个航天产业

在美国加州“注册”,在新西兰“制造” 。

但在2013年的新西兰,造火箭,意味着一切都要你自己来。

没有供应链?好,我自己造电池、自己造阀门、自己造碳纤维箭体。

没有发射场?好,我自己去新西兰的玛希亚半岛(Mahia Peninsula),在“悬崖边上”,自己建一个私人的、全球第一个轨道发射场(LC-1)。

没有法律?好,我_自己_去游说新西兰政府,推动他们“从零开始”,“创造”一整套国家航天法律!

没有国际许可?好,我_自己_去推动新西兰和美国政府,“签署”一项“双边国际条约”(《技术保障协议》)!

体会一下这种“恐怖”的“系统工程”。

这已经不是“造火箭”了。

这是“在一个国家,从零开始,创造一个全新的航天产业”。

马斯克在“改造”一个“旧系统”(在卡纳维拉尔角发射)。

而 Beck,在新西兰,在“一无所有”的“荒漠”上,“创造”了一个“新系统” 。

7、失败

经历了四年的“系统建设”。

火箭造好了。发射场建好了。法律写好了。

2017年5月25日,“电子号”迎来了它的“首秀”。

全世界的目光,都聚集在了新西兰那个“悬崖边”的发射场 。

7.1 那个“价值连城”的复选框

这次任务,代号:“It's a Test”(这是一次测试)。

火箭点火,升空。一切完美 。

几分钟后,火箭飞到了 250 公里的最高点 。

然后……数据丢失了。

火箭未能入轨 。任务,“失败”了 。

全世界的媒体,都在等着看 Beck 的“笑话”。

然而,Beck 面对镜头,却说:“我非常高兴,结果超出了我们的预期。” 他的客户也表示“欣喜若狂” 。

为什么?“失败”了还“高兴”?

因为 Beck 知道真正的失败原因,和“火箭”本身,没有一毛钱关系。

调查结果令人“啼笑皆非”:

问题出在一个“第三方”承包商身上。

这个承包商负责“飞行终止遥测系统”。在他们的“地面软件”里,有一个“数据错误修正”的“复选框”(tick box)……

他们忘了勾选。

就因为这个“愚蠢”的、价值“一分钱”的“复选框”,导致地面站错误地接收了数据,最终导致了任务“失败”。

而火箭本身,从“家电思维”的电动泵,到“新材料”的碳纤维箭体,完美运行 。

7.2 把“耻辱”装裱起来

好了,现在你是 Beck,你怎么办?发“新闻稿”痛斥这个“猪队友”承包商?

这是“正常人”的做法。

但 Beck,是“神”一样的“系统思考者”。

他的反应是什么?

他把那张显示“未勾选”的错误单据,“打印出来,装上相框,挂在了公司总部的会议室墙上。”

他用这个“相框”,对他的“整个系统”进行“公开处刑”。

他用这个“教具”,提醒所有人:

“你认为你做好了你的工作,这很好。但这不能成为你‘不检查别人是否做好了他们的工作’的借口!”

这才是“从失败中学习”的“正确姿势”!

什么是“有效失败”? 火箭没炸,系统完美运行 。这证明了“家电思维”和“第一性原理”是可行的。

什么是“Ownership”(主人翁精神)? Beck 没有“甩锅”给承包商。他把“锅”背在了自己的“审查系统”上。

什么是“系统升级”? 他把“失败”公开化、“系统化”,把它变成了一个“教具” ,永久地“焊”进了公司的“操作系统”里。

八个月后,2018年1月,第二枚“电子号”——“Still Testing”(仍在测试)——发射,完美入轨。

Rocket Lab,成功了。

7.3 坚守承诺,哪怕是“吃帽子”

Beck 有一句“座右铭”,也是 Rocket Lab 的“核心价值观”:

“Do what you say you're going to do.”(说到,做到。)

(趣闻)“吃帽子”事件:

背景: 2018年,Beck 在一次 Reddit 问答中 ,有网友问他会不会造“大火箭”、会不会搞“可复用”。

Beck 的“誓言”: Beck 当时“信誓旦旦”地回答:不会。他说,对于“小火箭”来说,“复用”在经济上“不划算” 。

“打脸”: 几年后,市场变了。马斯克的“复用”成了“主流”。Beck 意识到——“我错了”。

“大转向”: 2021年,Beck 宣布了 Rocket Lab 的“大火箭”计划——可复用的“中子号”(Neutron)火箭 。

“嘲讽”: 互联网是有记忆的。无数网友跑来“挖坟”:“哈哈,Peter!你不是说你不造大火箭吗?你得‘吃掉你的帽子’(eat your hat,英文俗语,意为‘承认你错了,并收回你说的话’)!”

好了,现在你是 Beck。一个估值百亿的上市公司 CEO。你会怎么“回应”这种“嘲讽”?

A. 假装没看见。

B. 发个声明,说“市场环境变了”。

Beck 选择了 C——吃了巧克力做的帽子。

他说到,也做到了。

8、结语

让我们回到开篇的那个“反常识”观点。

Peter Beck 的故事,不是“天赋异禀”,也不是“运气爆棚”。

Beck 之所以能赢,因为他首先是一个“手艺人”(craftsman)。

他是一个能把“火箭自行车”造出来 ,并且敢骑着它在董事会面前狂飙的人。

他是一个敢在“专家”面前推翻“行业共识”,用“家电思维”造火箭的人 。

他是一个能在投资人提出“质疑”后,“几小时内就登上飞机”去“验证”的人。

他是一个敢把“失败报告”装裱起来“公开处刑” ,也敢为了“兑现承诺”而生吞“搅拌机帽子酱”的人。

热爱,就是动手。 把“消费级热爱”,升级为“生产级热爱”。“拆解”它,直到掌握了它的“手艺”。

杠杆,就是系统。 找到一个能“纵容”成长的“斐雪派克”,用你的才华为它创造价值,换取它“实验室”的使用权。

认知,来自局外。 珍惜“局外人”身份。它让你能看清“业内人士”看不到的“真问题” 。

执行,就是立刻。 证明你“值得”投资的唯一方法,就是“闪电般”的执行力。

失败,就是教材。 把你的失败“装裱”起来,“公开处刑”,直到它成为你“系统”的一部分。

Peter Beck 在斐雪派克的车间里,造出了他的“火箭自行车”。

那,你的“火箭自行车”,在哪里?